Mai 2020 : puis on a continué entre ces deux eaux-là

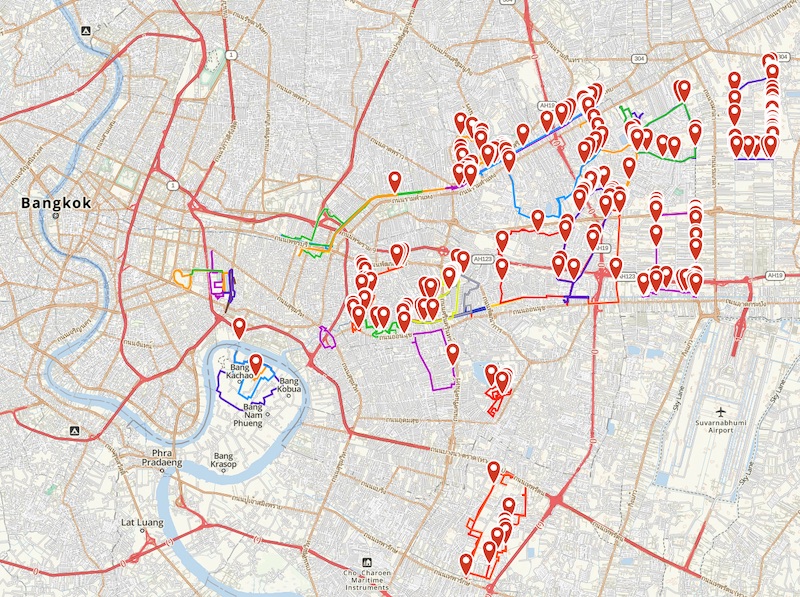

Depuis le début, une application, "Gaïa GPS" enregistre nos déplacements. C'est une habitude prise avec S., Grand Initiateur de ces sorties malgré-tout (du temps où les parcs étaient encore ouverts) : nous nous étions entraînés ensemble pour un semi-marathon - avec lever avant l'aube et tout le tralala - enchaînant les "sorties" longues / fractionnées / fondamentales, un smartphone collé au bras pour vérifier progression et distances. Le geste est resté : on lance l'application en partant. Mais on n'avait pas encore imaginé que ça conduirait à une cartographie des khlongs de l'est.

La carte qui s'élabore presque à notre insu pourrait constituer une sorte de "guide d'en-dehors-du-lieu-et-du-temps" de notre travail désormais virtuel. Tout cela n'est qu'à deux pas (ou à portée de moto) de notre asservissement volontaire aux écrans.

L'application intègre les photos prises pendant la promenade. Géolocalisées/datées dans le téléphone, elles apparaissent comme des larmes inversées sur le tracé qui représente nos trajets. L'un d'entre eux fait plus d'un semi-marathon... Dieu sait qu'on accumule les kilomètres pendant ce long mois où on ne sait plus si l'école va rouvrir ou pas. Marcher, boire du thé, parler.

Alors qu'on enchaîne chez soi d'interminables séances de "visioconférence", le cul sur une chaise, le dos raidi, les yeux face à la webcam, à vérifier en boucle des listes de "travaux rendus" (comme des vomis...), on sombre dans la vacuité, comme si on consacrait sa vie à des apparences qui ne concernent plus du tout notre chair. Il m'arrive d'étouffer, d'avoir des vertiges. Aussi, les balades avec C. deviennent un rituel de retour à la vraie vie. Préparer le oolong (rapporté de Taïwan) avec V. le matin, aller marcher dans les khlongs avec C... je finis par organiser ma vie en fonction de ces vraies matières-là.

On aura eu la chance, nous autres, de pouvoir sortir sans limites, pendant que les nôtres de France étaient réellement enfermés. Ces moments de mai où nous aurons pu aller parler et sentir nos muscles agiter l'air devenu lourd de la saison chaude – quitte à nous faire poursuivre par des nuées de gosses qui crient "Covid ! Covid !" en nous montrant du doigt – ont été une planche de salut.

On a progressivement décidé que, de toute façon, on irait voir plus loin, si bien qu'entre les avenues On Nut et Ramkhamhaeng, on finit par connaître une bonne partie des recoins praticables. À chaque fois ou presque, un imprévu impose une escalade, un détour, un dépannage en bateau... On l'anticipe presque, ce moment où (toujours vers la fin de la promenade, va comprendre pourquoi) il faut improviser – parce que, par définition, n'importe quelle carte se trompe, a toujours un tour de retard. On saute un mur en guettant le moment où un garde de moo-baan a fini sa ronde, on s'agrippe dans le bateau instable qu'un jeune homme (encore expert, malgré une alcoolémie respectable) pilote pour épargner un détour de cinq kilomètres, on rit nerveusement, en regardant l'eau noire en-dessous et en serrant ce qu'on peut serrer, des pieds jusqu'aux dents.

Nous passons plusieurs fois à proximité des ateliers de réparation des bateaux-taxis : ce sont les coulisses de leur va-et-vient quotidien sur le khlong Saen Saep. C'est là qu'on les jauge, qu'on les reprend. Je suis sûr qu'il existe un vieil ouvrier qui les connaît tous ou presque, qui arrange les petites faiblesses de carburateur du numéro 22, qui resserre le petit écrou un peu limite du numéro 45...

Le silence de l'atelier, à cette heure abandonné, me rappelle le mois d'intérim que j'avais passé en banlieue d'Orléans, à décharger des camions et scier des montants d'acier, en compagnie d'un autre intérimaire (de métier, lui) qui en boucle répétait "c'est l'bordel... j'te l'dis, moi... c'est l'bordel". On ne savait plus s'il parlait du travail, de sa propre vie, de Dieu... Sa petite phrase, que j'avais d'abord accueillie avec amusement, avait fini par devenir un supplice. Quand il parlait de sa femme, il disait "la grosse". L'autre ouvrier de l'entrepôt échappait à cette interminable plainte puisqu'il avait obtenu, avec son diplôme de cariste, le droit de conduire son engin avec un casque anti-bruit. J'avais de la chance de pouvoir faire un mois seulement : ce métier qui n'en était pas un (avec ses poids à soulever, des horaires, l'été mangé par la fatigue...), ce n'était rien face à sa litanie qui anéantissait tout. Alors qu'est-ce qu'on se raconte, ici, en bossant ? Est-ce qu'il y en a un, ici, comme l'autre avec son universel "bordel" ?

Il doit en faire baver du monde, celui qui relève les imperfections des autres depuis le fauteuil de plastique auquel il a droit. Pas facile à prendre, la photo : l'appareil du téléphone atteint des limites techniques vaguement compensées par des traitements numériques... Il faudrait revenir une semaine complète, avec un vrai boîtier, et s'imbiber, se mêler un peu au 50mm pour essayer de comprendre ce qu'on essaie de bien faire, dans l'atelier.

J'avais toujours pensé que sur un bateau, c'est la coque qu'on soigne. Mais ceux-là circulent certains jours sous des pluies torrentielles... alors le toit, bon sang, le toit, hors de question que ça flanche !... Il faut aussi que ça tienne son monde éveillé, et qu'il y ait du rouge. Derrière l'atelier, des immeubles où vivent des gens qui doivent s'estimer heureux d'avoir une station de bateau à portée de main : elle leur fait gagner quelques minutes de vie rien qu'à eux, dans des draps, dans une cuisine, sur un balcon où l'on rêvasse. Tout cela, l'appareil intégré au téléphone, aussi efficace soit-il, ne permet pas de le prendre en photo.

Quant on part d'On Nut et qu'on se dirige vers les khlongs du nord, on traverse toujours (à l'aller et au retour) la voie ferrée du train ordinaire, qui s'étire sous la voie ferrée suspendue de l'Airport Link. La superposition de l'une, suspendue dans l'air, à l'autre à terre rajoute une couche d'immensité à la perspective : au-dessus passent ceux qui vont à l'aéroport ou en viennent, venant ou allant ailleurs... et au-dessous, les autres ; tout au bout, c'est le centre de Bangkok, avec des passages à niveau qui immobilisent parfois toute une avenue, aux heures de pointe. Sur la voie, des passages réguliers, creusés par des armées de piétons, permettent de traverser en toute quiétude, mais on y regarde à plusieurs fois tout de même.

Le court moment où l'on craint de se faire renverser par un train, c'est un prix très modique à payer pour les échappées qui suivent : des invitations, à chaque fois, à imaginer qu'au sein de cette immédiate présence de la ville, il y a des recoins connus par peu. Comme dans un labyrinthe, ou comme dans les rêves où l'on explore une maison et où l'on n'en finit pas de découvrir de nouvelles pièces. J'ai l'impression que cette ouverture, cette invitation permanente à aller voir plus loin (à découvrir encore un autre passage alors qu'on croyait déjà savoir) est érotique. On devrait pouvoir pondre un essai brillant là-dessus, dans un salon : Erotisme des khlongs.

Aux heures d'après-midi où l'on se retrouve, on a généralement passé les heures implacables, celles où la lumière est si crue qu'on en a mal aux yeux, et qu'on en transpire au-delà de ce qu'un t-shirt peut éponger. Assez vite, on sait retrouver les signes qui conduisent aux "petites" passerelles, celles qui n'ont plus de barrière.

C'est un voyage dans le temps : j'ai souvent l'impression de retrouver un moment d'été en enfance, quand la mesure du temps était directement liée à la perception des phénomènes naturels, aux différentes odeurs du jour, à la qualité particulière de l'air en fonction du vent ou de la lumière. On voit des voisins s'apporter des denrées ou bavarder à l'ombre, des gosses qui surveillent avec surprise ou méfiance, dans l'ombre d'un seuil... La sieste n'est sans doute pas toujours finie, mais il n'y a pas encore les odeurs de soupe qui précèdent le coucher du soleil. C'est dans cet entre-deux de l'après-midi qu'on commence le plus souvent, parce que jusqu'à 15 heures la chaleur et le soleil sont trop écrasants.

Régulièrement, des passerelles de bois permettent de lier de modestes habitations à la passerelle principale, celle qui est bétonnée. Il y a des exploitations dans cette zone de la ville, et la vie semble se dérouler derrière, à l'abri du monde, derrière cet unique accès. Je ne sais pas pourquoi cela me fait penser à Faulkner : j'imagine les récits de ceux qui vivent là, derrière, j'imagine des rancoeurs à la Jason Compson. On sait, sans avoir besoin d'un panneau indicateur, qu'on passe d'une zone publique et bétonnée à une autre où cohabitent des familles et de probables saisonniers qui trouvent à se loger dans des cabanes.

Il n'est pas rare que les passerelles soient abandonnées ou délabrées, quelques centaines de mètres après un signe qu'on n'avait pas su interpréter... Il arrive aussi qu'on nous propose de nous raccompagner vers un axe principal, comme s'il n'était pas pensable que nous soyons venus là autrement qu'en nous perdant.

Parfois, on "remonte" un moment sur l'avenue principale, les rares fois où l'on ne peut pas traverser par-dessous. Le monde d'en haut continue à s'étendre vers toujours plus haut, toujours plus loin. Les travaux en cours laissent imaginer de futures rocades, passerelles, voies d'accès, voies ferrées suspendues...

Au hasard des boucles, on revient aussi régulièrement vers le Khlong Saen Saep, davantage bétonné. De temps en temps, on a droit un petit duel avec les motos, surtout aux heures des retours de bureaux. Il va de soi que le piéton s'écarte, mais on s'aguerrit...

Heureusement, c'est la saison des flamboyants, qui ponctuent le paysage juste avant le coucher du soleil.

Les jacinthes d'eau s'en donnent à coeur joie. La chaleur ambiante doit aider. Dans certains bras, elles forment un tapis qu'on aurait presque envie de fouler, si on n'avait pas peur d'y sombrer comme dans un cauchemar.

Les jacinthes sont ramassées dans les canaux où circulent encore des "long tails", qui pétaradent à intervalles réguliers. J'ai du mal à concevoir vivre en Asie sans disposer de mon propre véhicule... Aussi, j'imagine que le conducteur prend son bateau presque aussi machinalement que je prends la moto pour aller au lycée, pour aller voir un copain ou faire quelques courses.

Le fait de ne pas savoir déchiffrer les panneaux contribue à une sorte de poésie de la décrépitude : elle est partout, et nous renvoie doublement à l'idée de notre propre passage. Il est possible qu'il y ait un lien, dans ce laisser-faire permanent, avec l'acceptation du caractère impermanent de toute existence qui imprègne l'esprit bouddhiste. Nos voix par là-dessus, notre passage et notre photo, donnent à ces instants une grande valeur, comme si on avait le privilège d'aller pu aller voir ensemble jusque là où ça n'intéresse plus personne, au prix de la fatigue dans les muscles, les articulations.

Le ciel de mousson nous menace parfois, jamais suffisamment pour nous faire renoncer à continuer à avancer "là-dedans" : ce mélange permanent entre le végétal, la tôle, le béton, l'eau, les odeurs de lessive, les relents de cuisine, la fade pourriture de l'eau.

On n'y échappe tout de même jamais complètement, et il arrive qu'on se fasse inviter chez des gens qui nous laissent attendre sur leur terrasse, en compagnie de leur moto sagement garée. Et on les regarde tomber, les...

Guerrières, ô guerrières par la lance et le trait jusqu'à nous aiguisées,

Danseuses, ô danseuses par la danse et l’attrait au sol multipliées !

Au hasard d'autres incursions forcées dans le monde d'au-dessus, on se retrouve écrasé par des panneaux publicitaires géants. Il y a peu encore, ils vantaient des marques d'habits auprès de ceux des autoroutes, suspendus là-haut sur une immense langue de béton, sur le chemin de l'aéroport... C'est un grand vide qui se proclame désormais. Tous ces projecteurs éteints, à eux tout seuls, consommaient sans doute plus d'électricité que tout le village de tôle qui se trouve juste en-dessous. Ce monde-là pourtant n'a pas survécu au brutal rejet de la circulation frénétique des curieux, tous avides d'expériences privilégiées, de marques. Il reste la rouille.

Là où la passerelle s'arrête, à l'est, on fait demi-tour au temple chinois qui nous invite à entrer, avec des lanternes rouges qui se détachent des tons sépias du crépuscule. On reviendra par l'autre bord, pour éviter de prendre exactement la même route.

Dans toute cette zone comprise entre On Nut et Ramkhamhaeng, il y a foison de mosquées. Régulièrement, au moment où l'on sait qu'on sait déjà bien éloigné de notre point de départ, on est surpris par l'appel du muezzin. On ne sait jamais trop s'il dit de rentrer, ou de profiter de la nuit qui s'ouvre devant nous pour continuer.

On arrive parfois si loin qu'on ne sait plus trop si où on on est. Dans la province de Bangkok, si, pour sûr, c'est la carte qui le dit... Aux alentours de Lat Krabang, sans qu'on soit allé encore assez loin pour avoir atteint le niveau de l'aéroport, les chèvres, les rizières ou les grandes étendues d'eau au coucher du soleil se chargent de nous faire comprendre qu'on est vraiment sortis de ce que les guides touristiques appellent "Bangkok".

Alors on va toujours un petit peu plus loin que prévu, parce qu'on n'a plus envie de s'arrêter. Ça donne droit, presque à chaque fois, à un couchant, sauf les jours où le ciel est trop bas. Il me renvoie toujours à l'idée de solitude : ces gens tout seuls dans leur véhicule, entre tous ces mondes que séparent des routes. Il n'est pas d'autre moyen que les jambes (ou le souvenir) pour passer des routes aux canaux, et nous autres au milieu, entre deux eaux, rentrons toujours une fois la nuit tombée.