Début mai 2020 : alors on est parti d'un temple au nom de poisson

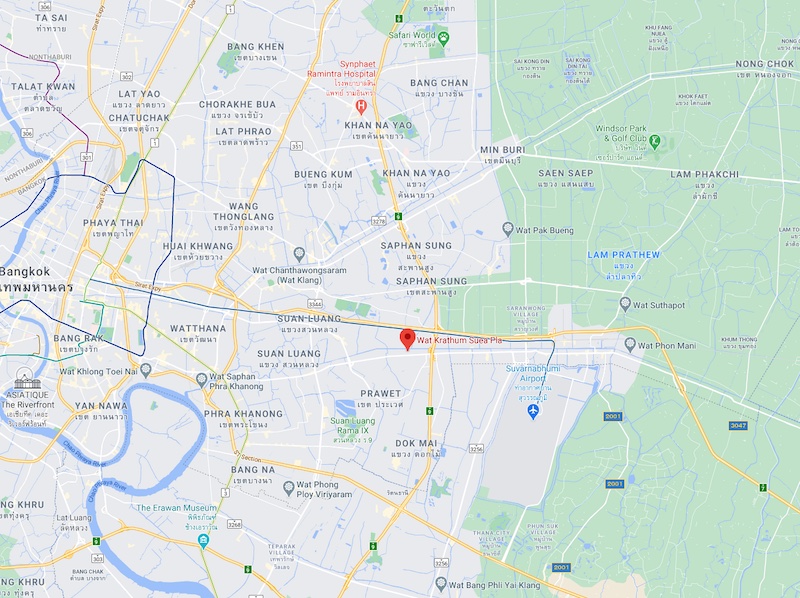

C'est décidé, notre point de départ sera situé aussi loin que là où on faisait demi-tour dans les promenades précédentes. On a acquis de meilleurs réflexes de repérage sur cartes numériques : les canaux en bleu, les passerelles, les passages d'un bord à l'autre du canal, les détours imposés par la privatisation sauvage (ces horribles "moo-baan"-prisons qui remplacent un passage public par un mur et des barbelés)... On a bien compris que les passerelles ne sont pas toutes répertoriées, loin de là. Pour vérifier, on pointe sur un pont qui passe au-dessus du bleu, on regarde les photos prises par la Google Car, et très souvent, elles sont là, les petites allées de béton... Ensuite, on trouve le temple le plus proche, l'expérience réitérée du Wat Ton Saï nous ayant confortés dans l'idée qu'un lieu sacré était un bon démarrage. Comme le nord de l'avenue On Nut avait réservé de belles surprises, c'est sur cette même avenue, aux abords du vert sur la carte, vers Prawet, qu'on trouve un temple au nom étrange : วัดกระทุ่มเสือปลา, Wat Krathum Suea Pla. En décomposant par petits morceaux sur Google Translate, j'ai cru comprendre que cela veut dire quelque chose comme "le temple des éclaboussures de poisson-tigre," ou "le temple du poisson-tigre éclaboussant"... Il est probable que je sois une victime de plus de "Google Translate". Ça revient souvent "Krathum", dans les noms de temple...

On pourra y aller aussi bien qu'en partir le cœur léger, du temple au nom de poisson : ayant payé à temps la taxe annuelle, j'ai le droit de rouler jusqu'en mai 2564 (2021), l'an prochain. Dans son petit rouleau vissé sur la moto, le 4 se détache, obscènement légal. Ô flicaille à l'os corrompue, avide de fric extorqué par tous les moyens, soucieuse de "sauver" une "face" obséquieuse à donner la nausée, tu peux bien me demander si j'ai un casque : je l'ai ; mon permis moto : je l'ai ; la taxe annuelle : je l'ai ; une copie du passeport : je l'ai ; l'assurance : je l'ai ; la copie de la carte grise (le "green book") : je l'ai ; la carte consulaire, je l'ai ; le test anti-pollution : je l'ai. Et je te ferai perdre ton temps, imbécile ! C'est la seule technique vraiment efficace que j'ai fini par trouver : leur faire comprendre qu'il vont perdre du temps, aux crocodiles des carrefours, en opposant à leur gluances hypocrites une servilité plus émétique encore. Ça les décontenance, habitués qu'ils sont à susciter la peur, dans un pays où l'école enseigne à ramper devant toute forme d'autorité, devant toute ébauche d'uniforme. Je joue le débile léger qui met une application maniaque à trouver ses papiers, qui approuve tout ce qu'on lui dit mais n'a l'air de rien comprendre, pendant que sous leur nez, à deux pas, passent, passent et passent d'autres victimes potentielles de la Grande Escroquerie pyramidale qui met tant de porcs au pouvoir. Oh, ils sont contents, ceux qui peuvent passer, que le flic soit occupé par un autre. Du côté de l'uniforme, on finit par se demander si ce blanc-bec qui a l'air de se foutre de la gueule du monde d'un ton exagérément poli, c'est du lard ou du cochon... Ils finissent par lâcher le farang débile avec mépris, en s'entendant répondre "oh, merci, vraiment, oh la la merci, hein"... Honte à vous, tristes sires.

On voit que l'avenue On Nut va loin vers l'est, au-delà même de l'autoroute 7 qui conduit jusqu'à l'aéroport avant de redescendre vers le sud (vers les filles bon marché de Pattaya – ce qui fait que les chauffeurs de taxis demandent, dès qu'on sort de l'avion, si on c'est là qu'on va, et sont déçus quand on annonce une destination de centre-ville). Les autoroutes sont interdites aux motos, quelles qu'elles soient, y compris les grosses cylindrées. La Thaïlande continue d'appliquer des lois pour les deux-roues qui remontent à l'après-guerre et sont souvent inapplicables : c'est une aubaine pour les flics sous-payés, qui peuvent toujours faire leur beurre avec des chicaneries – et ne s'en privent pas. Rien n'est fait en revanche pour apprendre à conduire, et c'est malheureusement l'un des pays au monde qui enregistre l'un des plus forts taux de mortalité sur les routes, en particulier pour les deux-roues. Tous les jours, soixante mort. Plus de 20.000 par an. Ça devrait inquiéter un peu plus que les virus, mais apparemment... c'est difficile à comprendre.

Nous sommes arrivés dans le temple en plein marché, un peu gênés... Mais une vendeuse de saucisses nous indique une place à proximité de son étal. On sait que la moto va rester là sous bonne garde. Pax hominibus bonae voluntatis : c'est perceptible, qu'on est sous le régime de la bienveillance. Le temple bouddhiste réunit plusieurs obédiences. La route qui mène au khlong offre une vue sur une zone plus calme, à l'arrière de la section réservée au bouddhisme d'inspiration "chinoise".

De l'écluse (où l'on voit passer un énorme varan), on aperçoit à l'ouest les passerelles où nous n'étions pas loin de parvenir avant de faire demi-tour, au cours des précédentes promenades. On a la satisfaction de se sentir en province à une quinzaine de kilomètres seulement des grands bâtiments de verre et de néons. Des gosses jouent et nous interpellent : ce n'est pas si souvent qu'on voit des étrangers, par ici. Ça les fait rire qu'on réponde en thaï. À force, j'ai pris le bon accent, et beaucoup doivent croire que je le parle couramment, alors que ce n'est qu'un vernis. Mais c'est toujours un plaisir, ces petites étincelles d'étonnement-là, au prix d'une réplique bien rôdée. On se fait vieux en Asie : on connaît la blague de convenance, on sait qu'on en restera à un grand éclat de rire moqueur, mais au moins, on a l'accent.

Assez rapidement, on sent qu'on a eu une bonne idée de partir de là. Des baignoires recyclées en mangeoires nous rappellent que la ville n'est jamais tout à fait loin, mais les odeurs sont celles d'étables et de fumier. C'est que ça pète drôlement, les vaches, mais il s'en faudrait de peu qu'on en aime bien l'odeur quand même.

Quant on le remonte vers le nord, le khkong fait coexister toutes sortes de combines : une planche de polystyrène supporte généreusement quatre passagers (je doute qu'ils sachent nager), tandis que passent des vélos, des motos, qu'enjambent des ponts... Au-dessus de l'horizon émerge l'immense construction de "l'Airport Link" où passent des trains qui se font rares, faute de passagers depuis plusieurs semaines. Là-dedans, quelqu'un rêvasse à partir du peu qu'il peut voir de là-haut, l'esprit encore occupé à ceux qu'il a laissés ou qu'il va retrouver. Sans doute a-t-il le temps de se demander à quoi ça ressemble, en-dessous.

Les "long tails" sont à peu près aussi sauvages que les livreurs de pizzas sur la route. On s'en accommode avec patience. Ici, les gens pressés ne font jamais que passer, on s'habitue à leur hâte, on la leur accepte gentiment – et s'il faut se pousser un peu ou se relever pour ne pas tomber à l'eau, on le fait. On les ramasse par terre quand ils se sont viandés, on les repêche quand ils se sont noyés. C'est comme ça.

On a traversé la voie ferrée, on est passé sous le Airport Link, et l'on pénètre dans un monde où le temps passe autrement que là d'où l'on vient. On le sait déjà à la manière dont nos conversations s'allègent ou se délient, et se ponctuent de remarques : "oh, t'as vu, c'est dingue, quand même..." Là dedans surgissent des odeurs et souvenirs d'enfance, devant un gosse à vélo qu'on croise. On parle des petits chemins qu'on a suivis, là où c'était un bled et qu'on grandissait sans le savoir.

Il n'en faut pas moins atteindre les zones où l'humanité perdure dans des passages nauséabonds : l'immense monde d'en-dessous les autoroutes. Ce toit de béton s'étend sur plusieurs centaines de mètres en largeur. L'eau sombre accumule toutes les pollutions possibles, et pourtant, on y voit des pièges à poisson. On n'a pas accès au dessus, réservé aux moteurs.

Même l'éclairage, au-dessus, n'est pas pour ici. On a dû passer là-haut, un jour où on rentrait.

Qu'importe, on continue et les jacinthes d'eau se mettent à mettre en valeur des pontons de bois, seuls accès d'un bord à l'autre, et seule voie d'accès aux habitations : des familles affairées à des "exploitations", mais qui savent profiter des heures fraîches. La carte laisse voir des impasses rectilignes à partir du khlong. Rien d'étonnant à ce qu'on traverse des jardins, et qu'on se mette malgré soi à se souvenir de quelque pépé du quartier qui cultivait ses trucs et nous regardait d'un air malaimable, quand on arrivait, avec notre vélo, dans ces coins de maraichage on nous étions petits, en été.

L'espace se négocie en permanence avec les motos. Ça finit presque par devenir une danse, une souplesse, une quasi-douceur qu'on s'efforce d'offrir à l'autre qui vient d'en face, et qu'on accompagne souvent de salutations. Il n'est pas rare de n'obtenir qu'un silence un peu hostile ou une réponse un peu blasée, mais on aussi la chance de pouvoir faire de petites blagues, et de voir sourire des yeux, derrière les masques. Certains parfois s'arrêtent, demandent d'où l'on vient. "Maa djak farang set" : "on vient de France". C. est noire, et parfois l'on s'amuse à dire qu'elle vient de Suède et moi d'Afrique du Sud, rien que pour le plaisir d'observer comment naît la perplexité dans un regard.

Les carlets, on les voit plus souvent relevés que dans l'eau, mais c'est peut-être une histoire de saisons. Je me dis que pas mal de gosses ont appris à courir sur les passerelles, et ça me rappelle une anecdote qui remonte au moment où S., venue à Manille, nous avait raconté une anecdote à son retour de Banaue. Elle était allée se promener dans les rizières en terrasse. Prise de vertige, elle avait décidé de laisser les autres aller de l'avant vers un point de vue, et d'attendre leur retour. Une vieille femme qui passait lui avait demandé pourquoi elle était restée seule. Quand elle lui avait expliqué qu'elle avait peur du vide, interloquée, la vieille dame lui avait demandé : "mais alors, comment avez-vous appris à marcher ?".

Les rêveries bucoliques sont un peu ternies par l'irruption régulière de "moo-baans" : des alignements de villas toutes forgées sur le même modèle, emmurées dans un quartier surveillé, climatisé, financé par une grande banque, fourni en eau potable, en wi-fi et en électricité, accessible uniquement depuis grande avenue proche. La propreté, la tranquillité, la télé, les barbelés. Je me souviens des discours de ceux qui voulaient me vendre des pavillons de ce genre, vers 2007, quand on rentrait du Liban et qu'on croyait encore qu'on allait s'installer en France. On me vantait les mérites du garage qui donnait sur la cuisine, tellement pratique pour les courses, en rentrant de l'hypermarché... J'imagine un gosse, derrière la fenêtre, qui voudrait aller se salir les pieds dans le khlong mais ne le pourrait pas, parce qu'un mur, déjà colonisé par les plantes, le lui interdit.

On traverse aussi des zones d'entre-deux, jamais aussi désertées qu'elles n'en ont l'air, transformées en décharges. Quelqu'un met le feu là-dedans régulièrement pour nettoyer un peu. Ça sera probablement revendu de toute façon pour construire une grande surface, recouvert de remblais. En attendant, on voit des petites motos garées près d'un bosquet, eoù de jeunes couples viennent parler ou faire l'amour à la sauvette. Des gens viennent récupérer des plastiques ou des matériaux qui se revendent encore au centre de tri le plus proche, comme cette dame que nous doublons sous un pont.

Ça fait un moment que nous avons pris au sud, vers le retour, et que le jour a cédé. On retrouve le Airport Link, auquel les panneaux géants d'affichage, encore éclairés, ne disent plus rien d'autre que "rien, c'est la crise".

Un détour imprévu nous impose, ce jour-là, un retour par l'avenue. Le stand de nourriture est fermé, "chacun est retourné chez son automobile", mais on sait que les sacs de nourriture invendue, sur les tables, sont destinés à ceux qui ont faim et n'auront pas eu les moyens, ce jour là, de manger. Alors ils sont laissés là pour eux.