Rien qu'un mois en EHPAD

Ce texte est la reprise d'un ancien "post" sur Facebook, en réaction à une proposition de Vincent Lindon : confronter les ministres aux réalités des métiers au service desquels ils sont supposés se mettre. Sans m'en rendre compte, en l'écrivant d'une traite ou presque, je faisais le point sur une des expériences les plus marquantes de ma vie, et lui donnais une place ou une légitimité en dehors du simple souvenir. On n'appelait pas encore "EHPAD" (on devait être en 1991) un "hôpital maison de retraite".

J’ai lu Vincent Lindon proposer que chaque ministre vive, une journée par trimestre, la vie d’un salarié dépendant de son ministère.

Étudiant, j'ai travaillé un mois, un seul petit mois d'été, en tant qu'aide-soignant dans "l'hôpital-maison-de-retraite" d'une ville de province.

Au rez-de-chaussée, ceux qui marchaient encore sortaient encore un peu, quotidiennement, dans le jardin bétonné. A l'étage, les grabataires, dont je m'occupais. Au-dessus, les soins intensifs. Au sous-sol, la morgue. On faisait les 3/8 mais l'équipe de nuit était très réduite. Je ne faisais que les 2/8.

Je me souviens de celle dont il fallait vider les poches lacrymales infectées, en appuyant par dessous les cernes, pour pouvoir pomper et râcler le pus avec de la gaze, à même l'oeil où il s'écoulait.

Je me souviens d'avoir eu à passer quotidiennement à l'alcool les barres des lits métalliques.

Je me souviens du rire goguenard, gêné sans doute, de celui dont je lavais les couilles et décalotais le gland - de ma gêne à sentir onduler sous mes doigts des testicules qui n'étaient pas les miens, tout en connaissant la sensation que je provoquais ; il fallait aussi penser à vider la poche gauche de son pyjama (porté du matin au soir), remplie des emballages de bonbons que des paroissiennes bienfaisantes avaient cru bon de distribuer le dimanche, y compris aux diabétiques de son espèce.

Je me souviens du regard désespéré de celle, immobile et toujours en larmes, dont je devais quotidiennement laver le corps inerte ; celle dont j'explorais au gant jusqu'aux replis du sexe devenu glabre, et qu'il fallait plier comme un cadavre pour pouvoir la basculer de côté et accéder au dos, aux fesses, à l'anus ; on m'avait prévenu que, même si elle pinçait impitoyablement jusqu'au sang et qu'il fallait se méfier, il fallait prendre garde à ne pas se débattre trop brusquement, au risque de blesser sa peau devenue si fragile qu'elle pouvait se décoller par larges plaques - et sans doute n'avait-elle plus que ses ongles, puisqu'elle avait aussi perdu l'usage de la parole, pour protester contre mon regard insupportable, où elle savait lire une bienveillance gênée qui ne savait pas cacher le dégoût.

Je me souviens de l'expression "T'as fait Madame Untel ? T'as fait Monsieur Untel ?" Celle qui me disait cela avalait devant moi son Lexomil - je ne connaissais pas encore cette chimie-là : je n'étais pas encore prof.

Je me souviens d'un espace-bibliothèque qui ne servait plus, parce que chaque chambre contenait un téléviseur et que personne ne venait plus dans ce recoin inutile ; de mon initiative de mettre des livres sur le charriot en faisant le service du déjeuner, et de cette dame qui, ayant choisi La bicyclette bleue, y ayant lu sa propre histoire, en redemandait, ce qui me dérangeait quant à mes propres exigences d'alors en littérature.

Je me souviens d'une rigolade avec la même, qui était encore assez valide pour sortir de la chambre une fois par jour, et que j'emmenais au réfectoire, je crois, en faisant rouler le fauteuil à toute vitesse dans le couloir et en m'y accrochant, encouragé par elle.

Je me souviens des mots de l'infirmière : "Oh, pour elle c'est fini : les genoux bleus, le nez pincé, elle ne passera pas la nuit", de ma surprise à découvrir qu'on pouvait avoir une expérience aussi technique de l'agonie. J'étais de l'équipe de soirée. Le lendemain soir, le lit était vide, la chambre désinfectée : c'était la mère du boucher boiteux chez qui j'allais, enfant, chercher des steak hachés ; lui qui me faisait tant rire, je l'avais trouvé comme un enfant perdu, dans la lumière d'une fin d'après-midi d'août, au chevet de sa mère - et il ne m'avait pas reconnu ; il n'avait pas vu non plus que l'enfant que j'étais encore était bouleversé de le voir, lui, capable de manier la viande et de tuer des bœufs qu'il soulevait par énormes moitiés, devenu si fragile.

Je me souviens que, tous les après-midi, vers 17h, cette dame que je n'ai pas vu mourir errait dans le couloir avec son déambulateur, et qu'elle demandait, roulant les r, "la p'tite pilule rose pour dormir", et qu'il fallait la faire patienter.

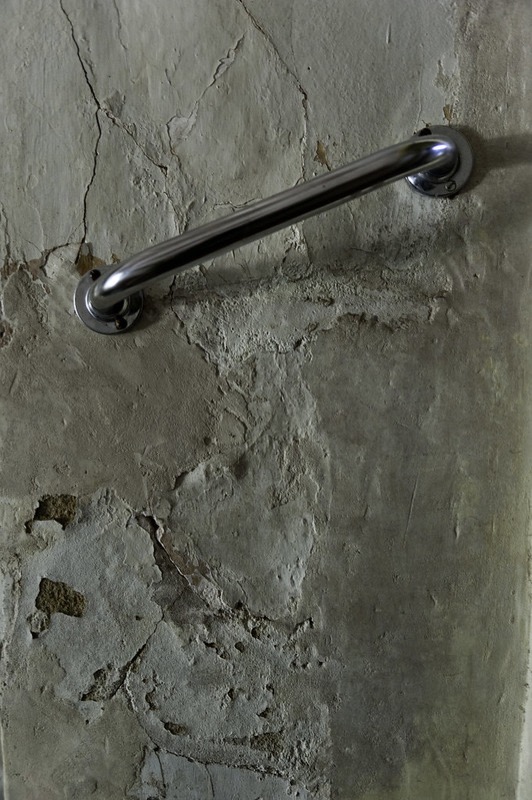

Je me souviens de celle dont la chambre était dans l'angle et qui systématiquement jetait, de toute sa force, la soupe contre le mur si on oubliait qu'il ne fallait pas la lui servir le soir - on me l'avait dit trop tard, il m'avait fallu laver le mur, tandis qu'elle m'insultait.

Je me souviens que le repas du soir était à servi à 17h30.

Je me souviens de celle qui geignait interminablement dans un fauteuil en plastique, auquel on l'attachait pour qu'elle n'en tombe plus, et qui, courbée dans sa robe de chambre, paraissait pleurer – sans autre issue que son propre épuisement – une perte irrémédiable.

Je me souviens que cette plainte m'avait empêché de dormir plusieurs nuits de suite – au début.

Je me souviens que son mari, arrivé avec elle, avait été mis dans la chambre contiguë : il avait été séparé de cette femme dont les pleurs n'étaient plus supportables, il regardait la télé.

Je me souviens de l'odeur des couches qu'il fallait changer – que j'associe désormais à la soupe de lotus qu'on sent régulièrement là où je vis – de la poche de plastique, gonflée par les gaz, qu'il fallait décoller sans vomir d'un anus artificiel, en apprenant les précautions adéquates pour éviter au mieux qu'elle s'affaisse et exhale, sans pour autant humilier celle qui n'avait plus d'intestin.

Il faudrait que je continue mais je vais me coucher. Ces souvenirs ont été un appui incessant par la suite, une référence, une "expérience", comme on dit, que je ne cesse de voir niée, insultée par ceux qu'on aurait pu charger de la rendre impossible...

Ce petit mois a changé ma vie.

Ce n'est donc pas un jour que je proposerais, comme Vincent Lindon, mais juste un mois, rien qu’un petit mois par mandat.